新闻动态

- 发布日期:2025-04-12 06:10 点击次数:188

潮新闻客户端花俊

父亲就这样走了,如同星辰陨落,去到另一边。他将全部气血化作笔底烟云,终究把生命也研成最浓的墨,在人间留下了遒劲的笔划。

双亲先后故去,我成了无由返乡的“孤儿”。老家的房子还在,却再也没有了昔日的温度。

我把2018年春节期间学生与他聚会时建的微信群改名为“花生满路”,想寄寓它多一些“荣耀”与“美满”。不断有新的添加者,让这个不大的群成了昌旺的大家庭。父亲不在,但他是群主,每一位都是他教过的学生。

他们聚到一起,都成了我的家人。

艺术家花明

一

急救室的窗棂割碎了清晨的阳光,父亲静默地躺在光斑浮沉的病床上。一束束光片贴在他微微颤动的眼睑上,篆刻着他最后的容颜。那些游走的光芒蒙罩在凹陷的面颊上,把病容塑成了生宣纸上的一幅彩墨肖像。监护仪上的那些线条如粉墨勾勒出的山峦,当流动起伏的波峰被渐渐扯平,父亲的容颜却愈发鲜活了——这分明是阳光在为他渲色,将苍容韵染成了暖颜。不曾想到死亡还会有如此温润的笔调,直到暮色蚕食尽最后一缕金辉,我才惊觉原来是夕阳在为他点厾生命的句读。

父亲的灵堂很敞亮,他被鲜花簇拥着,静静地躺在那里。遗像是我挑选的,照片中他两指夹烟贴合着嘴唇,眼神沉静又深邃,是他特有的凝思状态。

当午后的斜阳攀上供案,一束光恰巧刺穿供香的青烟,遗像里的烟头忽地亮起火星,烟纹在光瀑中徐徐舒展开来。父亲衔着永不燃尽的香烟,飘冒的那缕银雾攀着光柱游走,渍出了特有的飞白笔意。他把毕生的心事卷入烟里,那些燃烧的、飘散的、沉沦的,最终都在光里显影成了永恒的瞬间。

艺术家花明

父亲喜好烟酒,他在香烟的迷雾里豢养灵感,也在酒精的灼热中冶炼笔墨。随父亲一起安葬的有他喜欢的中华烟和茅台酒,这些啃噬血肉的嗜物,竟成了供养亡灵的祭品。他把肺腑间的熏灼炼成了画里的氤氲墨色,让毛笔的皴擦带着醉暖,令墨色的枯润皆渗着醺风。我曾见过他深夜枯坐在画桌旁,任由香烟在指间燃成灰柱,那些忖度之后的生花妙笔,往往涌现在烟灰积得最厚的那个黎明。

青白烟雾附着晨光游走,在未干的山水画上洇出飘逸的云纹,那些袅袅升腾的篆烟何尝不是另一种意态的飞白书!当酒精将理性蚀出孔隙,定会有月光般的灵感涌出,画中那些浓彩的花卉,怎么不是酒酣之后从浑沌中打捞出的清光!

二

很小的时候,父亲就常常骑车带我去画水粉风景写生。他的调色盒会妥妥地平夹在自行车的后座,而我只能斜坐在前大杠上。每次都坐得双腿发麻,但亲近大自然的那份快乐和观看父亲用颜色画风景的神奇感触一直留存着。现在想来,正是父亲那一次次的现场写生激发了我对绘画的好奇心,培壅了我对绘画的兴趣爱好,让我也成了终身与绘事为伍的艺术工作者。

我是在九岁那年正式学国画的,父亲是我的老师。泰州的潘觐缋、支振声,扬州的王板哉、李亚如,南京的林散之、亚明、魏紫熙、陈大羽、杨建侯、赵良翰,父亲朋友圈的这些老先生们后来都教过我。我是幸运的,得到了这么多前辈的亲授,这让我一开始就走在学画的正道上。

有了父亲的严加管教,有了先生们的呵护栽培,我能力提升比较快,先后被邀去十几个城市办个人画展,有了一些小名气,还被称为“画苑里的一朵小花”。父亲那时候是家长,是老师,是展览执行,是我的对外联络人,是扶植我成长的恩人。他腾让出自己心爱的画桌,毫不吝惜地把舍不得用的好宣纸供我画。那些年父亲在我身上用尽了心力,他以无私的姿态,用严厉的爱,让一个孩童迷恋上画画,坚实地走在学艺的初途上。

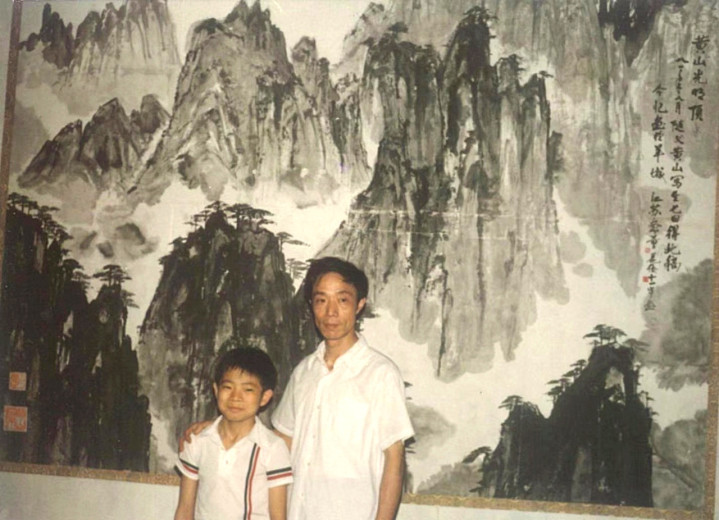

本文作者花俊十一岁时与父亲花明在自己的画前留影(画中款字:黄山光明顶,八一年随父黄山写生七日得此稿,今忆画于羊城,江苏画童花俊十一岁画)

1985年早春的那天晚上,父亲拿着一份《中国青年报》,让我看看上面浙江美术学院(现中国美术学院)附中的招生简章。他说,要学国画就要去中国最好的浙江美院的国画系,要想进国画系,就先要考入它的附中。自小画画,然后进美院附中系统学习绘画基础,再入国画系专攻人物,父亲为我精准铺设了一条学艺的光明大道。他还在我出国求学、再回母校读博的关键时刻,给了我勇决的力量。是他一直让我循正道、怀远志,走在不断前行的艺术之路上。

总有朋友对父亲说我是他的好作品,每每那刻,父亲都是笑而不答的。

去年3月我在上海办了题为“他山我山”的个人作品展,开幕式那天父亲笑着行走在展览现场,犹如一座移动的“他山”。那一刻“他山”有了特定的意涵——一种磨砺与成就我的外力,一种慈佑我的永恒爱意。父爱如山,厚重绵绵,永不崩塌,引领我攀越一座座山巅。父亲是一座山,他的巍峨在山峰的褶皱里,他的重量深埋在岩脉的震颤中。

父亲花明在《他山我山一一花俊作品》展览现场

三

父亲是一位书法家、画家。早年读师范时接受过艺术的基础教育。年轻时画水粉、搞版画,后来聚力专攻中国书画。

书法研究中,着力发掘篆隶书写的能量,几十年如一日摹写碑帖,下足了功夫。并以刀代笔,通过治印克践书法与镌刻的融合。在中国画的研创中,他主攻花鸟、山水,兼顾人物。在深耕传统的同时,致力创新求变,已成一家风范。

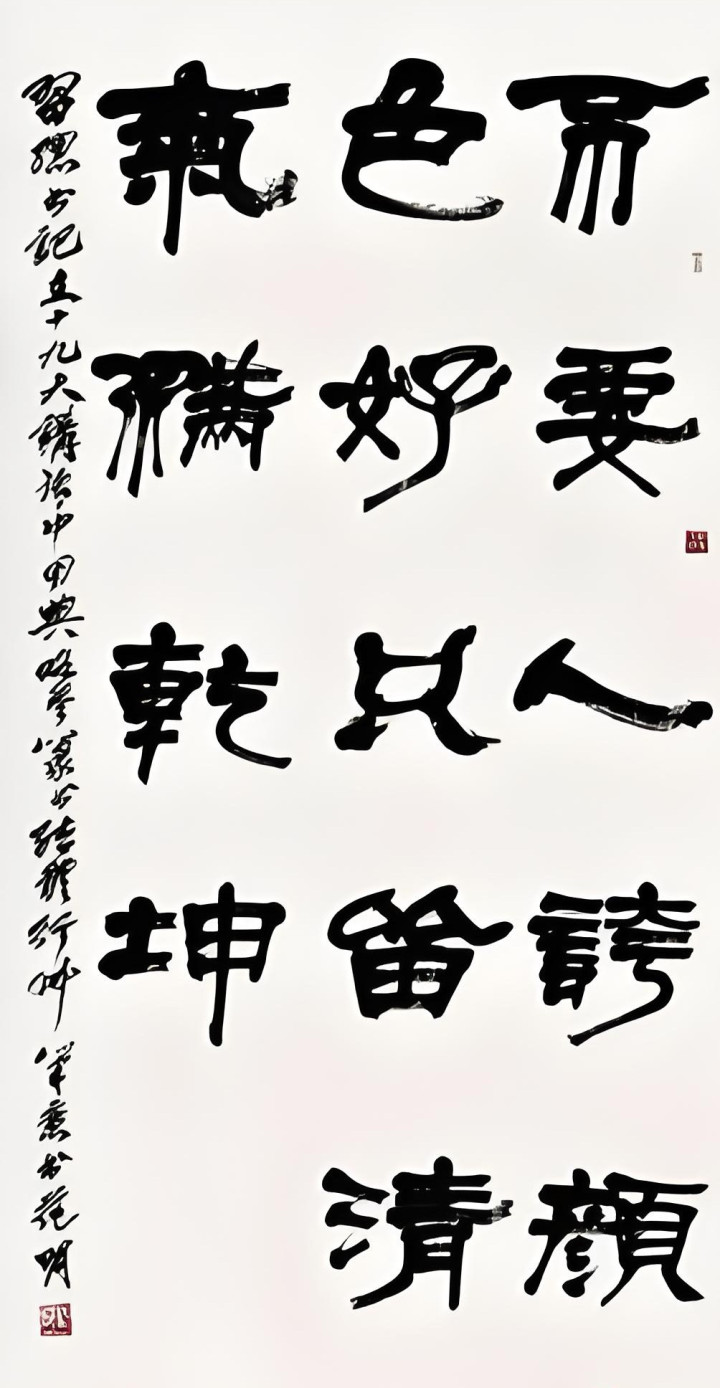

花明《不要人夸颜色好只留清气满乾坤》

很多人都惊叹于父亲以孜孜不懈的努力所获得的多方成就。我常常在想,他那么多的技法经验、那么深刻的艺术觉悟是从何处来的?他是如何自我完修的?对一个没有经历过美术系统学习的艺创者来说,唯有真爱,才会终身为之倾情献力。

每次回家乡看他,他总是让作品铺满屋子所有空地,他总是让我多给他的新作提提意见。我每每都会被他刻苦求取的精神所感动,被他追索完美境界的耐力所折服,我也总会悔悟自己不够努力,远远不如父亲那般执着和纯粹。在我看来,真心喜好、勤奋苦就、长期积累,一定是不断提升和成就自身的唯一道途。他无怨无悔、以苦为乐,把书画的综融创新坚守到了最后时刻。

当今书画界多的是精研一艺的专家,父亲却是一位手持密钥在门类高墙间凿出暗门、打通书画经脉的通衢者。他刻汉印时师青铜器饕餮纹,写草书竟融入岩画的凿刻线质,画画总在琢磨宿墨的运用和胶矾液的特殊功用。这种近乎僭越的贯通非是炫技,实则是他全面践探艺术的综融之道。

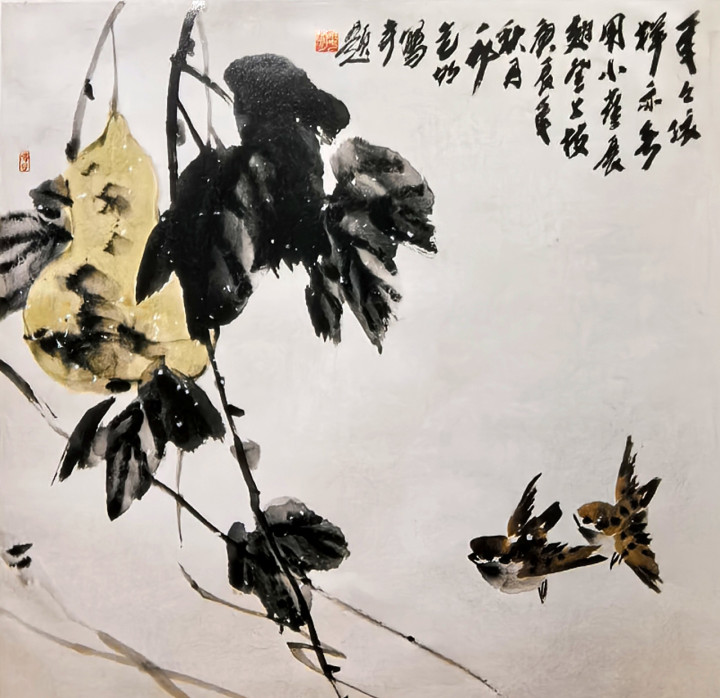

花明《年年依样亦无用》

花明《拣尽寒枝不肯栖》

我与父亲曾经约定,要一起办双人展,要共创传统“三友”题材的新境。如今父亲撒手人寰,我当赓续他的艺脉、实现他的遗愿,把别离蕴成创作的新能量。

松的苍劲不应是范式化的遒逸,要带着与当代境遇相搏的印痕;新篁的生发要透显旧竹的气节与坚贞;饮下当代的梅花酿,琼英方能在新雪里绽放陈年的寒香:我要替父亲绘出“松、竹、梅”的当代新象。

花明《栖雪》

花明《双栖》

四

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”父亲名讳花明,人如其名,会在柳暗之后绽放光华。

父亲的“一村书屋”安如往常,就像他从未离开过一样。画桌上他用旧的笔架,支悬着一排锋豪长短不一的毛笔。那些有包浆的笔杆,还留存着他抓握时的残温,还保持着书写的姿态。父亲常用的那方歙砚的砚池里布满了春雨季的潮霜,青灰砚心里还积着未干透的宿墨。案头的烟缸里还留有小半盏的烟灰,仍能视见螺旋上升的淡青色烟雾在晨光中攀上他画中的山水,与水墨氤氲成一片流动的诗境。

我抚看着桌面上的那些宣纸,很多纸的边口处都有他裁切定尺寸时指甲掐过的痕迹。那一叠叠不同尺幅的白宣,堆积成连绵的雪岭,像极了他将要跋涉的山岗。

花明《晴云流水》

此时的窗外,春光旖旎,春色满园。又见父亲徜徉在花丛中,脚下花生满路,脸上依然还是那专注且深沉的表情。

他感喟着花儿们的朝气,细察着枝叶生发的模样,一幅新作品的构思已了然于心中;又见父亲气定神凝地一手夹着烟,一手悬腕挥运毛笔,他的衣袖带起飘溢的墨香与那萦连的烟气交织升腾满了整个屋子;又见砚池里的那片宿墨悄然润开,漫成盈盈春水,化作那一幅幅画中扑面而来的阵阵花香。

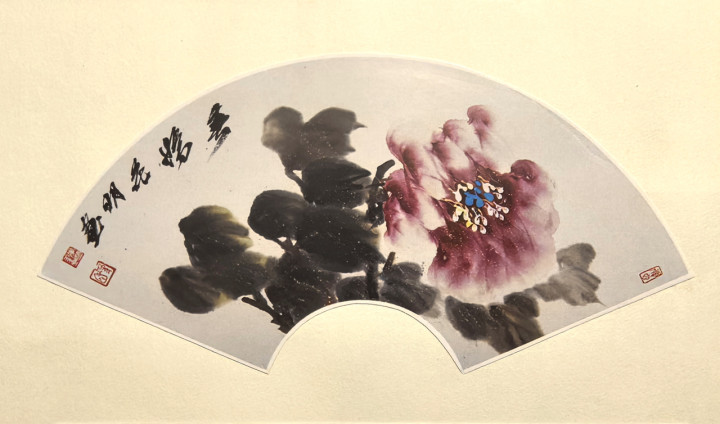

花明《春娇》

花明《兰香》

花明《双飞》

父亲用得最久的那支羊毫笔在我手中挥颤着,这不是悲伤的战栗,而是父子出锋时的共振。当他没用完的朱砂调入我的色彩,当他的书稿融进我的综合材料作品,当他的画作变成我装置艺术的一部分,那些沉睡的笔墨突然都成了会说话的种子,终将在这个清晨生长开花。

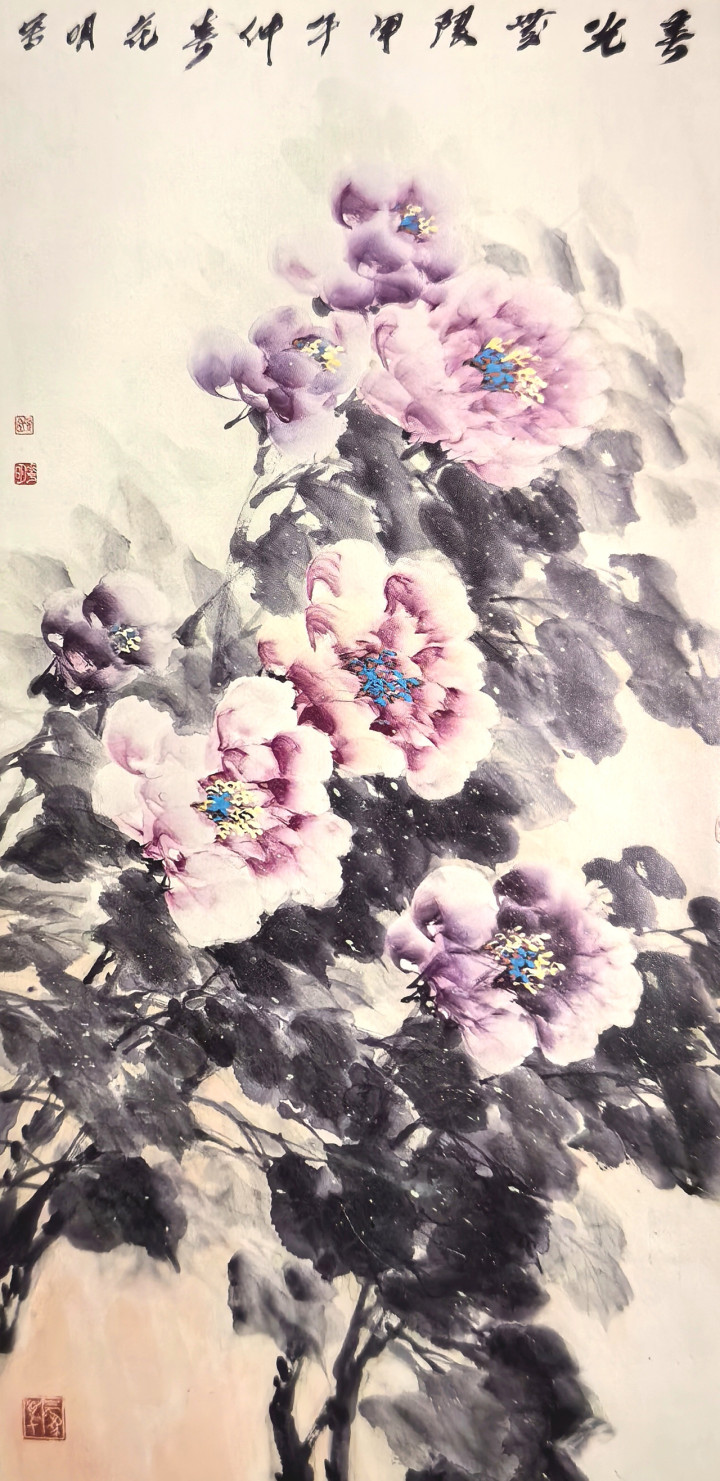

花明《春光无限》